はじめまして、この記事を執筆した大林と申します。

に飛んで頂くと早いかと思います。

>> 【企業向け】SEOに詳しいマーケターをお探しなら「カイコク」

記事を書く前に知っておくべき予備知識 まず、簡単にSEOに関しての知識をお伝えします。

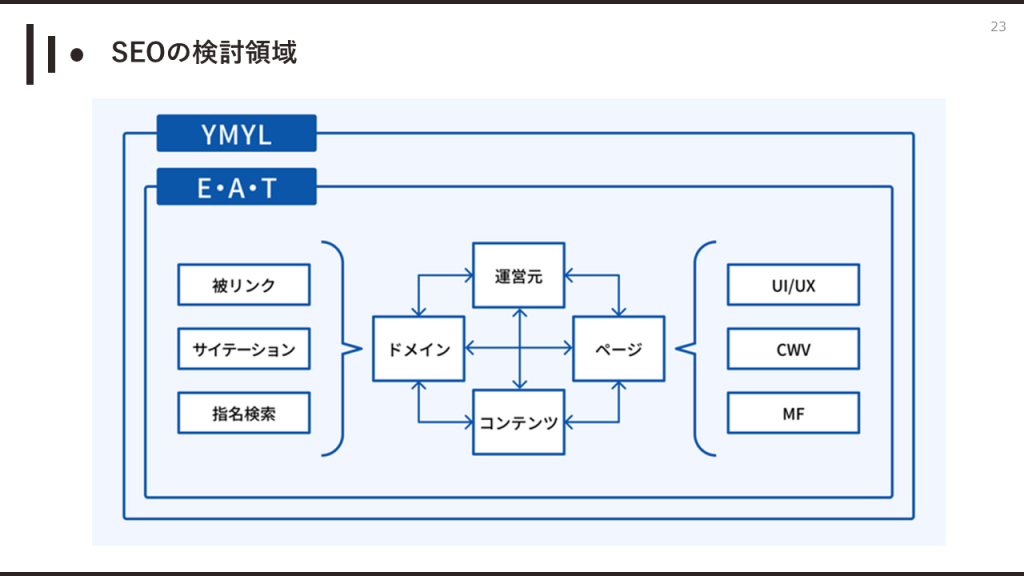

順位が決定する仕組みは? Googleの順位決定のアルゴリズムでは200を超える指標が使用されており、それらの指標を総合的に判断して決定しています。それらの指標の中でどれが1番重要なのか研究している人もいますが、これは本質的ではありません。アルゴリズムは常に変わるからです。

参考記事: SEOの順位決定要因が1180万件の検索結果から判明! → 信じちゃダメなやつかも!?【SEO情報まとめ】

SEOに関する具体的な内容は、Googleが出しているガイドライン(検索エンジン最適化(SEO)スタータ ー ガイド )にも書かれていますが、一言でいうと『ユーザーファーストの質の高いコンテンツを作る』ということになります。これだけでは非常に抽象的なので、この内容を深堀りし、具体的な記事の書き方に落とし込んでいきます。

これまでのSEOとこれからのSEO 2016年11月ごろに話題になった『Welq事件』の後は、よりコンテンツの質が重視されるようになったと感じています。

参考記事: SEOの大原則「見出しはh1タグ、ページに1回だけ」は今でも有効か。SEO向けA/Bテストで検証した

いずれにせよ、Googleのアルゴリズムに受け入れられるようにと書かれた記事は順位が下落してきつつあります。そして、ユーザーの課題を解決できるような記事(ユーザーの『検索意図』を満たす記事)の順位が上がってきている傾向にあります。

検索意図とはどういうこと? 『検索意図』とは、一言でいうと、ユーザーが検索で解決したい悩みです。

1. SEOで上位に表示される記事とは何か?また、その書き方はどうすればいいか? 2. SEO記事とは何か?用語の意味を知りたい Googleはこの検索意図を満たせる記事を上位に表示させようとしていますが、『検索意図を満たせているかどうか』の判断は難しいため、Googleは常にアルゴリズムを変更し、試行錯誤しています。

さらに、Googleはより早くユーザーの悩みを解決しようと試みています。そうした方がユーザーのメリットになるためです。検索意図を満たす記事を上位に表示する他にも、強調スニペットと呼ばれるものを検索結果の1番上に表示させています。これにより、ユーザーがわざわざWebサイトに遷移しなくても用語の意味を知ることができるようになりました。

SEO上位に表示されやすい記事とは? これまでの内容をまとめると、SEOで上位表示されやすい記事を作成するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

①ユーザーの悩みを解決できる ②ユーザーが理解しやすい 上記の内容を補足します。①は既に説明しましたが、ユーザーの悩みを解決できるような内容であっても、ユーザーに理解されなければ意味がありません。ユーザーに理解されやすいようにするためには、例えば、

A. 専門用語を使用しない B. 各段落ではまず答えを述べ、その後に理由を説明する C. 記事の中で主張を一貫する といった事が考えられます。

『B. 各段落ではまず答えを述べ、その後に理由を説明する』とは、見出し1の次にその答えを、次にその理由を記載するということです。『C. 記事の中で主張を一貫する』とは、見出し1、見出し2、見出し3で書かれている内容が一貫して同じ内容かどうかということです。

・Expertise(専門性) ・Authoritativeness(権威性) ・Trustworthiness(信頼性) このE-A-Tも、結局は『①ユーザーの悩みを解決できる』と『②ユーザーが理解しやすい』を満たせばある程度解決します。

新しいページを作成するときのSEOライティングの手順 次に、この記事を書いたときのやり方をもとに、具体的なSEOの記事の書き方を紹介します。

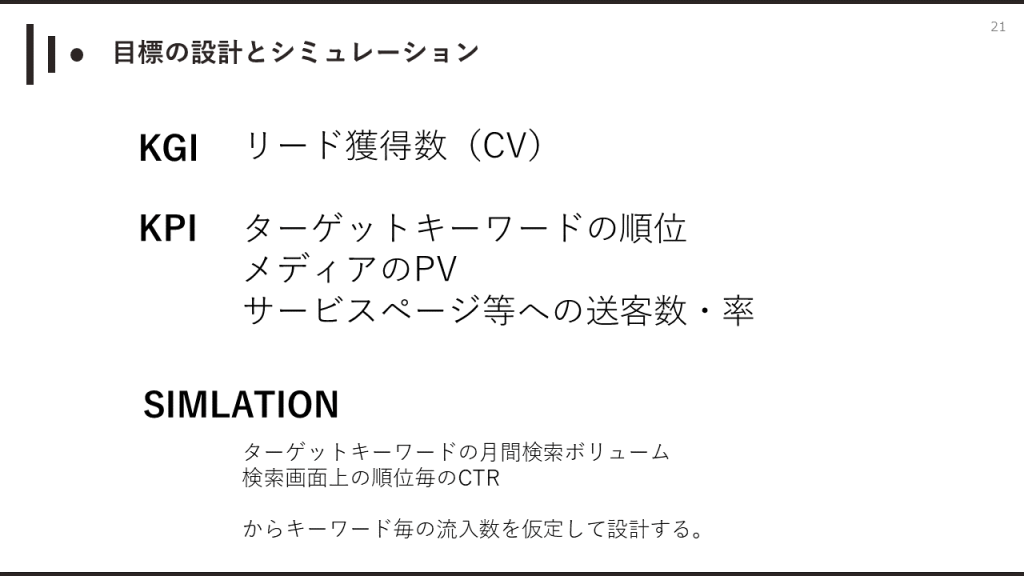

上位表示させたいキーワードを決める まずは狙うキーワードを決めます。決めるコツは以下です。

①自社のサービスの顧客が検索しそうなキーワードを選ぶ ②検索ボリュームの大きなキーワード(ビッグワード)を最初から狙わない ①に関して、具体的な手順は以下です。なお、この手順は一例です。

SEOをやるからには、単に上位の順位を取ればいいということではなく、自社サービスの購入につながらないといけません。なので、上記の内容に加え、自社サービスを購入したい度合いが高い人が検索しそうかどうかということも考慮する必要があります。

狙ったキーワードを調べる人(ペルソナ)の悩みを想定する 次に狙ったキーワードを調べる人の悩みを想定してみます。

1. SEOで上位に表示される記事とは何か?また、その書き方はどうすればいいか? 2. SEO記事とは何か?用語の意味を知りたい この記事では1. のことを知りたい人をターゲットとしています。また、1. のことを知りたい方の中でも、

競合の調査を行う 次に狙うキーワードで実際に検索し、上位に表示されている競合サイトの調査を行います。だいたい上位5サイトぐらいを見ればいいかと思います。

タイトルや記事の中身からどのような内容の記事なのかをまとめます。

これらの内容から、たしかに『SEO 記事』で上位表示されているのは以下のようなページです。

・SEOの記事の書き方について書かれた記事 ・『SEO 記事』という用語の意味 ただ、細かく見ていくと、内容の違いがあることに気づけます。

1位の記事は、コンテンツSEOに関しての記事で、記事の中でその中に記事の書き方について触れているところがあります。この内容が評価されて、1位に表示されていると考えられます。

引用元:【完全版】コンテンツSEOとは|本当にSEOに強いブログや記事の書き方

2位の記事は、記事の構成の作成の仕方に特化して書かれています。この記事が2位に表示されているのは、構成の作成は記事の作成の工程の一部だからだと考えられます。

このように、『SEOの記事の書き方』といっても、様々な情報が必要であり、検索結果では同じような内容が書かれたページが上位に表示されないようになっています。なので、単純に上位表示サイトのコンテンツを取り入れればいいということではなく、ユーザーのペルソナを作成し、特定の悩みにまずはフォーカスすることが必要となります。

次に、上位表示されている記事以上に付加価値を出し、現状の1位の記事以上に上位(要は1位掲載)を狙う方法をご紹介します。

1位掲載の記事を見ると、SEOの記事の書き方についてユーザーの参考になるような内容が書かれてはいますが、具体的な例が書かれているわけではありません。

引用元:【完全版】コンテンツSEOとは|本当にSEOに強いブログや記事の書き方

なので、『SEOの記事の書き方や手順を示し、かつ具体例を記載することで、1位表示の記事とは違う価値』を提供できることになります。

記事の構成を作成する ここがいちばん重要な工程になります。構成では、大見出し(h2タグに相当)と小見出し(h3タグに相当)を作成します。場合によってはh4タグを使用することもあるかもしれません。手順としては、以下となります。

1. 大見出しを作成する 2. 大見出しの内容を分解して小見出しを作成する 3. 全体を通して論理が通っているか、主張が一貫しているかを見直す この記事では、大見出しとは以下のことです。

1. 記事を書く前に知っておくべき予備知識 2. 新しいページを作成するときのSEOライティングの手順 3. 既存のページのリライトをするときの手順 4. まとめ 作成方法は、まず競合調査で、具体的なSEOの記事の書き方について書くことが決まったので、それを新規で記事を書く場合とリライトする場合に分けました。【完全版】コンテンツSEOとは|本当にSEOに強いブログや記事の書き方 )を参考に、本題に入る前置きとしてSEOに関する予備知識を入れることにしました。予備知識があることによって、SEOに関してそこまで詳しくない人でも理解しやすくなると思ったからです。

次に小見出しの作成方法ですが、新規の記事作成とリライトに関しては、工程に分けました。SEOについての予備知識は分解方法は少し考えました。

参考記事: SEOで苦戦しているあなたが読むべき記事構成の重要性と組み立て方法

最後に、大見出しと小見出しを目次のように並べて、筋が通っているかを確かめます。また、この時点で大まかに記事の本文の内容もイメージしておくと、本文が書きやすくなります。また、構成は非常に重要なので、レビューしてもらえる環境ならば、他の人に見てもらったほうがいいです。

記事の本文をライティングし、見直す 最後に、記事の本文を書いていきます。

結論を、最初に書く 箇条書きをよく使う 文法は無視して良い 漢字を連続させない 改行や装飾は多めに 引用元:【重要】ブログで読みやすい文章を書くコツ【練習方法も解説します】

最後に、誤字脱字がないかや、回りくどい言い回しをしていないか(私はよくやってしまいます)などを確認すれば完成です。

既存のページのリライトをするときの手順 ここでは、私のブログ記事を基に、リライトするとしたときのやり方を紹介します。

上位表示されているページを分析して課題を抽出する 分析のやり方は、新規でページを作成するときの競合の調査を行う(ページ内リンクを設置)ときと同じです。Google Apps Scriptのデバッグ方法

実は、私の書いた記事ではすでに1位に表示されている【GoogleAppsScript】ログ出力(デバッグ目的) の記事と重複した内容を書いています。ちょっと競合調査の前に、内容が重複していても上位表示されている理由を説明します。

1位のサイトだと、デバッグのメインの方法としてLoggerクラスを使う、ということが書かれています。

引用元: 【GoogleAppsScript】ログ出力(デバッグ目的)

一方、私の記事では、Webアプリを作成しない場合とWebアプリを作成する場合で分けて、Webアプリを作成しない場合の1つの方法として紹介しているので、解決しているユーザーの悩みが少し違います。

引用元: Google Apps Scriptのデバッグ方法

本題に戻ります。3位からさらに上位に上げるためのリライト方法ですが、正直この場合だと1位にあげるのは難しいです。1位に表示されている記事の内容がいちばん一般的で、検索している人の悩みを最短で解決できると考えられるためです。

仮説に基づいて施策(変更内容)を出す 関連した内容とは、例えば『GAS デバッグ』の関連キーワードの内容について書いた記事などです。

パソコンで見ると、検索結果の一番下に表示されます。これらの中でも『GAS ログ 遅い』とかは関連してそうですね。

まとめ この記事では、できるだけ具体的にSEOの記事の書き方を書いてみました。