広告運用とは、広告の立案・戦略から媒体の選定、クリエイティブ制作や効果測定、分析・改善を行い、売上や認知度アップなどに貢献する仕事です。また、さまざまな職種で副業が認められるようになり、収入アップの方法として広告運用に興味を持っている人もいるのではないでしょうか。しかし、初心者が広告運用を始めるのは、敷居が高く感じますよね。

そこで、広告運用の仕事内容や求められるスキル、副業するメリット、初心者の方でも始めやすい方法などについて詳しくご紹介します。

広告運用の主な仕事内容

広告運用代行の業務は多岐にわたります。戦略立案からアカウントの設定・管理、予算調整、広告クリエイティブの最適化、ターゲティング施策、効果測定と改善まで、細かいプロセスを踏みながら成果を最大化することが求められます。

以下では、それぞれの業務内容について詳しく解説します。

広告の目的を明確にする

広告運用を成功させるためには、まず広告の目的を明確にして、適切な戦略を立案することが重要です。

まず、はじめに行いたいのは、クライアントや商材・サービスについての理解です。クライアントが扱う商品、サービスを確認し、どのような競合がいるのか把握しておくことが大切です。また、広告の予算感も認識しておくのが良いでしょう。

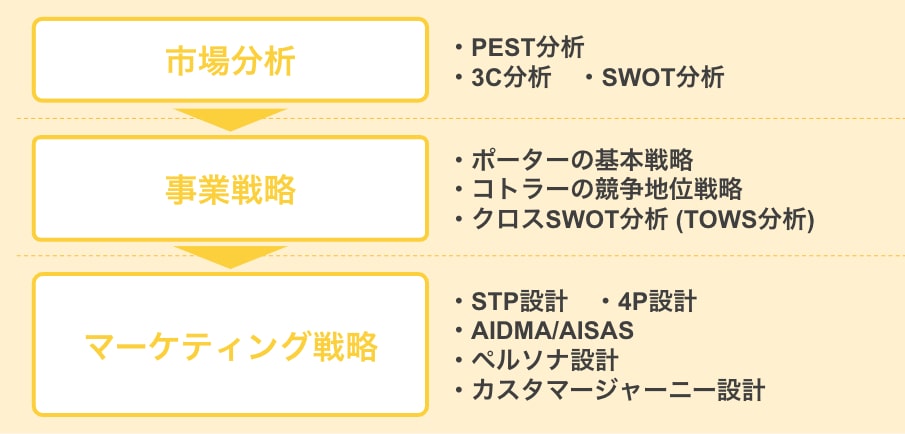

そして、広告運用の戦略立案において、市場分析は欠かせません。その際に活用される代表的なフレームワークとして「PEST分析」「3C分析」「SWOT分析」「STP分析」があります。

以下で、それぞれをわかりやすく説明します。

1. PEST分析(外部環境の分析)

PEST分析は、企業やサービスを取り巻く「マクロ環境(外部環境)」を分析するフレームワークです。「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」の4つの視点から、市場の変化を捉えます。

PEST分析を行うことで、業界全体の変化を把握し、広告戦略の方向性を決めることができます。例えば、「プライバシー規制の強化」により、ターゲティング広告の精度が落ちる可能性があるため、新しい広告手法を模索する必要がある、というように活用します。

2. 3C分析(市場の競争環境を分析)

3C分析は、「Customer(顧客)」「Company(自社)」「Competitor(競合)」の3つの視点から市場環境を分析するフレームワークです。

広告戦略を考える際、競合がどのような広告を出稿しているかを分析し、差別化できるポイントを見つけます。例えば、競合が検索広告中心なら、自社はSNS広告を強化する、といった判断が可能になります。

3. SWOT分析(自社の強みと市場環境の分析)

SWOT分析は、「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の4つの視点で、自社の内部環境と外部環境を整理するフレームワークです。

例えば、「YouTube広告市場の成長(O)」に対して、「動画広告制作のスキルがある(S)」なら、YouTube広告を強化する戦略が有効です。一方で、「ターゲティング精度の低下(T)」に対して「データ分析力の強化(S)」を活かし、運用の最適化を図るといった対応ができます。

4. STP分析(ターゲット市場の明確化)

STP分析は、「Segmentation(市場の細分化)」「Targeting(ターゲットの選定)」「Positioning(市場での立ち位置)」の3つのステップで、市場をどのように攻略するかを決めるフレームワークです。

STP分析を活用し「30代ビジネスマン向けの高級腕時計」を売りたい場合、ターゲットに合わせて「高級感」を重視した広告を作成します。SNS広告ならインフルエンサーを活用し、リスティング広告なら「ビジネス向け腕時計」といったキーワードを狙うなど、戦略が明確になります。

戦略立案をして伝わるクリエイティブを作成する

広告を配信する目的を明確にすることで、最適な運用方法を決定できます。例えば、以下のような目的に応じて戦略を練ります。

- ブランド認知の向上:ディスプレイ広告やYouTube広告を活用

- リード獲得:検索広告やリマーケティング広告を活用

- 売上増加:購買意欲の高いユーザーにターゲティングを強化

目的が定まったら、最も効果的な広告の種類や媒体を選定し、ターゲットに適した広告文やクリエイティブを作成します。

広告アカウントの設定・管理

広告を効果的に運用するためには、適切なアカウント設定が不可欠です。ここでは、アカウントの取得から広告の設定、計測タグの設置までの流れを解説します。

1. アカウントの取得と初期設定

2. 広告キャンペーンとターゲティングの設定

3. 広告クリエイティブの入稿

4. 計測タグの発行と設置

1. アカウントの取得と初期設定

広告を配信するためには、まず各媒体の広告アカウントを取得する必要があります。アカウント作成する際にクレジットカードの登録やユーザー権限の設定などを行います。アカウント開設後は、入稿や計測などの設定作業に進みます。

2. 広告キャンペーンとターゲティングの設定

次に、広告キャンペーンを作成し、ターゲティングや広告フォーマットを設定します。広告の種類には以下のようなものがあります。

- 検索広告:ユーザーが検索エンジンで検索した際に表示されるテキスト広告

- ディスプレイ広告:提携サイトやアプリ上に画像やバナー形式で表示される広告

- 動画広告:YouTubeやその他の動画プラットフォーム上で配信される動画フォーマットの広告

- ショッピング広告:商品画像や価格を表示し、ECサイトへの誘導を目的とした広告

- SNS広告:Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、LinkedInなどのソーシャルメディア上で配信される広告

- ネイティブ広告:ニュースサイトやブログ記事内に自然に溶け込む形式の広告

ターゲット層や目的に応じて、最適なフォーマットを組み合わせることで、効果的な広告運用が可能になります。

3. 広告クリエイティブの入稿

設定したターゲティングや広告フォーマットに基づき、広告クリエイティブを入稿します。入稿作業は広告管理画面から直接行うこともできますが、Google Ads Editorなどのツールを活用すると効率的です。

また、入稿作業はミスが発生しやすい工程でもあるため、複数人でチェックを行い、誤った設定がないか確認するのがおすすめです。

4. 計測タグの発行と設置

広告の効果を測定するためには、適切なコンバージョン計測が欠かせません。計測タグを発行し、サイトに設置することで、広告のパフォーマンスを正確に把握できます。

Googleタグマネージャー(GTM)を活用すると、HTMLを直接編集せずにタグを管理することが可能です。タグを設定したあとは、GTMのプレビューモードや「Meta Pixel Helper」「UET Tag Helper」などのツールを使って、正しく動作しているか確認します。

計測タグの設定は運用型広告の成果を左右する重要な要素です。正しく設定し、定期的にチェックを行いましょう。

広告の入札・予算管理

入札方法の選択

広告の成果を最大化するためには、適切な入札方法の選択と継続的な調整が不可欠です。入札は、主に手動入札と自動入札の2種類があります。手動入札は、入札額を自分で設定し、細かく調整可能です。自動入札はAIが最適な入札額を設定します。業種や広告の目的に応じて最適な入札方法を選択し、運用状況に応じて適宜調整を行います。

継続的な調整と最適化

広告運用を始めた直後は、 想定していたパフォーマンスと実際のデータに差が生じる ことが多く、調整の繰り返しが必要になります。例えば、次のような課題が発生することがあります。

- 登録したキーワードで広告がほとんど表示されない

- クリック単価(CPC)が想定以上に高騰している

- 広告の表示回数(インプレッション)が不安定

これらの課題を解決し、広告を適切に届けるためには、 データを分析しながら継続的に調整を行う必要があります。簡単に修正できる問題ならば即対応し、もし想定していた数値と大きく離れている場合には、改めて 調査・分析を行い、新たな広告戦略を立て直すことが重要です。

広告の効果測定と分析

広告を配信した後は、効果測定と分析を行い、継続的な改善を図ります。広告の成果を評価するために、以下の指標を分析してみましょう。

- CTR(クリック率):広告がどの程度クリックされたか

- CVR(コンバージョン率):広告をクリックしたユーザーがどの程度成果に結びついたか

- CPA(顧客獲得単価):1件のコンバージョンにかかったコスト

これらのデータをグラフ化やリスト化し、日々チェックを行います。数値が激減するといったいつもと違う動きがあったら、原因を調べて、早急に対策がとれるようにします。

クリエイティブの改善と最適化

広告の効果をさらに高めるために、異なる要素を比較する A/Bテスト を行います。代表的なテスト項目は以下の通りです。

- 広告文のコピー:訴求内容やキャッチコピーを変え、クリック率(CTR)への影響を検証。

- 画像・動画のクリエイティブ:デザインや構成を変更し、視覚的なインパクトを比較。

- CTA(コール・トゥ・アクション):ボタンの文言(例:「今すぐ購入」と「詳細を見る」など)の違いによるコンバージョン率の変化を測定。

ターゲティングとリターゲティング施策

広告のターゲティングを最適化することで、無駄な配信を減らし、費用対効果を向上させます。また、リターゲティングを活用することで、見込み顧客のコンバージョンを促進できます。

「自社の顧客データをもとに、興味・関心の高いユーザー層をターゲットにする」「サイト訪問者やカート放棄者に対して広告を表示し、購入・問い合わせの促進を図る」「類似オーディエンスを活用し、新規顧客の獲得を強化」など、適切なターゲティング施策を実施することで、広告の無駄を減らし、高いパフォーマンスが維持できるでしょう。

広告運用におけるクライアントとのコミュニケーション

広告運用では、データ分析や戦略立案だけでなく、クライアントとのコミュニケーションも欠かせません。単に広告の成果を報告するだけではなく、クライアントのビジネスの方向性や市場の変化を理解し、それに応じた提案を行えるといいでしょう。

定期的なレポート作成と報告

広告の運用状況をクライアントに共有するために、定期的なレポートを作成します。レポートは単なるデータの羅列ではなく、「なぜこの結果になったのか」「次にどのような施策を打つべきか」まで踏み込んだ内容にすることで、クライアントにとって有益な情報となるでしょう。

重要な変化や気づいたことがあれば随時報告

広告運用中に何か重要な変化があれば、随時クライアントへ共有することが望ましいでしょう。例えば、「競合の広告施策に大きな変化があった」「配信した広告のクリック率やコンバージョン率が急激に変動した」など、すぐに適切な対応を取ることが成果につながる場合もあるため、リアルタイムでの情報共有が重要です。

広告運用に求められるスキルとは?

1. 分析力・データ解析スキル

広告運用において最も重要なスキルのひとつが、データを正しく分析し、施策の効果を評価する能力です。広告の成果を測定するためには、クリック率(CTR)、コンバージョン率(CVR)、顧客獲得単価(CPA)、広告費用対効果(ROAS)など、さまざまな指標を把握し、それらを総合的に判断する必要があります。

さらに、Google Analyticsや広告プラットフォームの管理画面を活用し、どの流入経路が効果的か、どのユーザー層が成果につながりやすいかを分析することも重要です。データを基に仮説を立て、具体的な改善施策を考案できるスキルが求められるでしょう。

2. マーケティングの知識

広告運用はマーケティング全般の知識がなければ適切な施策を立案することができません。ターゲットユーザーの購買行動や心理を理解し、それに基づいて最適な広告戦略を設計することが求められます。

また、デジタルマーケティングの知識として、SEO、SNSマーケティング、メールマーケティングなど組み合わせることで、より高い広告効果を得ることができます。マーケティングの基本を理解し、ユーザー行動に基づいた広告運用を行うスキルが重要です。

3. 広告プラットフォームの運用スキル

広告運用を行うには、各プラットフォームの特性を理解し、適切に運用するスキルが求められます。Google広告やYahoo!広告、Facebook広告、Instagram広告、X(旧Twitter)広告、LINE広告など、それぞれのプラットフォームには異なるアルゴリズムやターゲティング手法が存在します。

また、各プラットフォームの広告管理画面を操作し、入札戦略やキャンペーン設計、広告の最適化を行うための実務的なスキルも必要です。最新の広告仕様の変更や新機能の導入にも迅速に対応できる知識が求められるでしょう。

4. クリエイティブ制作のスキル

広告運用は、どれだけ正確なターゲティングを行っても、広告の内容が魅力的でなければ、ユーザーの関心を引くことはできません。ターゲットユーザーに刺さるキャッチコピーや、視覚的に魅力的なデザインを採用し、広告のクリック率を向上させるクリエイティブ制作スキルが必要でしょう。

A/Bテストを活用しながら、どの広告デザインやコピーが最も効果的かを継続的に改善していくことが重要です。

5. コミュニケーション力

クライアントやチームメンバーとのコミュニケーションも重要な業務の一環です。中でも、クライアントとのやり取りでは、広告の成果を分かりやすく説明し、納得感のある提案を行うことが求められるでしょう。

また、デザイナーやライターと連携して広告クリエイティブを制作することも多いため、相手の意図を正しく理解し、円滑にコミュニケーションを取る力も求められます。

6. 最新トレンドのキャッチアップ力

デジタル広告業界は常に変化しており、新しい広告フォーマットやアルゴリズムの変更に迅速に対応できる能力が求められます。また、ユーザーの広告に対する感覚の変化もあるため、広告のトレンドを把握し、適切な施策を講じることが求められます。

業界ニュースや広告運用に関する最新の情報を積極的に収集し、常に適切な運用方法を模索する姿勢が大切です。

7. 戦略的な運用改善スキル

広告運用の成果を最大化するためには、データ分析だけでなく、戦略的に施策の改善が図れるスキルが必要です。

「広告費の配分を最適化し、高ROIを実現する」「ターゲット設定を細かく調整し、よりコンバージョン率の高い層へリーチする」「広告ランディングページの改善を行い、コンバージョン率を向上させる」など、データを見るだけでなく、どの施策をどのように改善すれば、より良い結果につながるのかを考え、実行できるスキルが求められます。

広告運用としての働き方

広告運用の仕事をする場合、以下の3通りの働き方があります。

・事業会社で広告運用担当として働く(インハウス運用)

・広告代理店に勤務する

・フリーランス(副業)として働く

メーカーや飲食店など、事業をする会社内で広告運用の担当者として働いたり、広告運用の代行を行っている広告代理店に勤務したりする働き方があります。また、広告運用の知識やスキルがあれば、フリーランスや副業として働くことも可能です。

広告運用の副業を始める方法

広告運用は週1日〜2日などのペースで行うことも可能なので、副業に向いています。

では、広告運用の副業を始めるにはどのようにすればよいのでしょうか。

スキルを身につける

広告運用の副業を始めるには、広告運用のスキルを身につけることが必須です。

クライアントの広告運用を代行する場合、広告運用の案件に応募してもスキルがなければ採用される確率は低くなります。

広告運用の代行を委託するなら、スキルのある人に依頼したいと思うのは当然のことです。

また、案件を獲得できたとしても、適切に運用することができず継続して代行業務を行うことは難しいでしょう。

ある程度の知識がある人は本や動画などを活用して独学で勉強したり、全く知識がない人はスクールに通うなどして基本的な知識や実践的なスキルを身につけたりする必要があります。

広告運用の実績を積む

広告運用の基礎知識やスキルを身につけたら、実績を積むことも大切です。

クライアントが広告運用の代行を委託する場合、過去の運用実績などを確認したうえで依頼することが多くなります。

実績が高いほど、クライアントから選ばれる確率が高まります。

広告運用の実績を積む方法としては、Web広告代理店に就職したり広告運用のアシスタントとして働いたりする方法があります。

仕事をしながら実績を積むには、アシスタントとして働くのが現実的です。

1年〜2年アシスタントとして働いた実績があれば、副業のマーケターとして実績があると認識されるでしょう。

また、副業案件サイトで報酬にこだわらず小さな広告運用案件をこなすことで、実績を上げていくこともできます。

マーケティングの課題解決ができる!

広告運用の副業とは

広告運用とは、ネットやテレビなどの媒体に出稿された広告を運用・管理することで、その広告の効果による販売促進を目指すことを目的としています。

近年は広告運用の媒体は、テレビからネットへと移り変わっています。

広告運用には色々と種類がありますが、副業として行えるものの中では、クライアントの広告運用を代行するのが一般的です。

クライアントの広告運用代行

クライアントの広告運用代行とは、クライアントが集客・販売したいと思う商品やサービスの広告の運用を代行するというものです。

広告運用ができる適切な人材がいない、通常業務に追われ広告運用まで手が回らないなどの理由から、広告運用が外部委託されています。

クライアントの広告運用代行の具体的な業務内容としては、ターゲットの分析、費用対効果が高くなりそうな媒体の選定、広告の入稿、配信スケジュールの設定、出稿結果の分析とクライアントへの日次/週次/月次レポート、改善提案などが挙げられます。

運用する広告の種類

広告を運用する媒体としては、リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告、動画広告、アフィリエイト広告などがあります。

リスティング広告

リスティング広告は検索連動型広告とも呼ばれており、ユーザーの検索クエリと連動して表示される広告になります。

適切なキーワードを設定することで広告効果を上げることが可能なため、キーワードを分析してクリック率を上げることが広告の成果を上げることにつながります。

ディスプレイ広告

ディスプレイ広告は、Webサイトのコンテンツに合わせて表示される画像・テキスト・動画広告のことで、コンテンツ連動型広告と呼ばれることもあります。

潜在的ユーザーにアプローチする広告で、商品やサービスの認知度を上げることを目的としています。テキストだけでなく、画像や動画で視覚的に興味を引くことができる広告です。

SNS広告

SNS広告は、InstagramやTwitterなどのソーシャルネットワークサービス上に表示される広告です。

プラットフォームごとに潜在ユーザーの年齢層や性別も異なるため、ターゲットを絞った広告が出せるのが特徴です。拡散力が高く、話題性の高い広告を出稿すれば期待以上の広告効果が得られます。

動画広告

動画広告は、Youtubeなどの動画コンテンツにおいて、視聴前や視聴中、視聴後に表示されたり、SNSの記事と記事の間に表示されたり、メディアのバナー広告枠に表示されたりする動画広告のことを指します。

動画広告の視聴時間によって広告効果を測りやすく、幅広いユーザーにリーチできる広告です。

アフィリエイト広告

アフィリエイト広告とは、企業のオウンドメディアやアフィリエイターの運営するメディアに表示される広告です。ユーザーが広告をクリックするとアフィリエイターに報酬が支払われる仕組みであるため、成果報酬型広告と呼ばれています。

アフィリエイターの運営するメディアと広告内容がマッチしているほど、広告効果が高くなります。

広告運用の副業相場

広告運用の副業を進める上で、支払われる報酬金額を気にしている人も多いのではないでしょうか。

もちろん、それだけが副業をする動機ではありませんが、重要なポイントということには違いはありません。

続いて、広告運用の副業をした場合の一般的な相場についてご紹介していきます。

月額5万〜10万程度が相場

広告運用の副業相場は、月額で5万〜10万程度で時給に換算した場合は2,500円〜5000円程度が主な相場です。

業務内容によって相場は変わりますが、広告運用だけでなくマーケティング戦略の立案も時給が高くなる傾向にあります。

また、広告の運用・調整だけでなく、レポーティングや定例会の資料作成なども含まれる場合がありますので、相場だけでなく業務内容を確認した上で案件を引き受けると良いでしょう。

広告運用の副業をするメリット

広告運用を副業にすることは、収入アップを目指せるのはもちろん、スキルアップができたり、リモートで働けたりなど、報酬アップ以外のメリットもあります。

スキルアップ・実績の獲得につながる

広告運用を副業にするメリットとしては、スキルアップや実績の獲得に繋がることがあげられます。

広告運用の代行業務を行うほどにスキルや実績も高くなるため、マーケターとしての実力も高くなります。

広告運用は今後さらに成長を続けていくことが予想されるため、スキルや実績を上げておくことは将来への投資にも繋がります。

リモートで仕事ができる

広告運用の副業は、リモート案件も多いため自宅やカフェなど好きな場所で仕事をすることができます。

副業の場合、本業との兼ね合いもあるためリモートで仕事ができるのは大きなメリットとなります。

ネット環境さえ整っていれば、県外にオフィスを構えるクライアントの案件を請け負うこともできるため、住んでいる地域に関わらず仕事を獲得しやすいというメリットもあります。

収入アップにつながる

広告運用を副業にするメリットとしては、収入がアップすることも挙げられます。

広告運用の案件は数が増加しており、スキルや実績さえあれば条件の良い案件を獲得することが可能です。

運用した広告が成果を出せば、単価交渉もしやすくなります。通常、副業の広告運用案件においては1ヶ月〜6ヶ月ほどの契約を結びその後の成果によって契約の継続が決定されますが、成果が出れば次の契約では単価がアップするうえに、長期契約を獲得できる可能性もあります。

広告運用の副業案件を獲得するには

広告運用の副業案件を獲得するには、自分で営業する、知人・友人に紹介してもらう、マッチングサービスを利用するという大きく3つの方法があります。

自分で営業する

広告運用の副業案件を自分で営業して獲得する場合、メールやSNSを使うのが一般的です。

SNSで広告運用の代行を募集していることも多く、応募することで案件を獲得できることもあります。また、自分が広告運用を行いたい企業にSNSやメールでコンタクトを取り、案件を獲得することも可能です。

単価交渉も直接行えるため、自分が希望する報酬を得やすくなるのがメリットです。

ただし、実績やスキルが高くても、クライアントが人材を欲していない場合は案件を獲得するのが難しくなります。

知人・友人に紹介してもらう

広告運用の副業案件を、知人・友人に紹介してもらう方法もあります。

メールやSNSなどで手当たり次第に連絡すれば、興味を示してくれることもあります。

「広告運用を依頼したいけれどどこに頼めばよいかわからない」という個人事業主など、小さな案件を獲得できる可能性もあるでしょう。

知人・友人の紹介の場合、元々の信頼関係もあることから一度案件を獲得すると、長期的に契約してもらいやすいのもメリットにあげられます。

副業マッチングサービスを利用する

副業の広告運用案件を獲得するために、SNSなどの「副業マッチングサービス」を利用することもできます。マッチングサービスに登録すると、条件の合うクライアントとマッチングさせてくれるというシステムです。広告運用のスキルや実績、希望する報酬や契約期間など自分のプロフィールを登録することで、条件の合うクライアントとマッチングできます。

自分で営業する時間がない人でも、希望にそったクライアントを見つけやすいのがメリットです。「副業マッチングサービス」の中でも、「カイコク」は副業マーケターとクライアントのマッチング率も高く、高額案件を紹介してもらえると人気が高いサービスになります。

広告運用の副業案件を獲得するポイント

広告運用の副業について、業務内容や始めるために必要なことについて紹介をしていきました。最後に、もう一歩踏み込んでどうすれば広告運用の副業案件を獲得できるか、そのポイントについてご紹介します。

プロフィールを充実させる

どんな方法で案件を獲得するにせよ、プロフィールは重要です。

なぜなら、広告運用を依頼したいと考えているクライアントはほとんどの場合「プロフィールや実績を見て判断する」からです。

「友人・知人からの紹介」以外は、基本的にクライアントはあなたのことを知りません。

そのため、プロフィールを充実させてアピールをする必要があります。

どれだけ優れた「知識や経験、実績」があっても、それをうまく伝えるにはプロフィールが必須となりますので、まずはプロフィールを充実させましょう。

クライアントが広告運用で達成したい目標を理解する

広告の運用では「リードの獲得」「商品の購入」「サービス申し込み」など様々な目標があります。クライアントごとに広告運用で達成したい目標は異なりますが「どのような運用をすることで目標達成できるのか」を理解し、クライアントに伝えることで案件獲得につながります。

クライアントとの面談時に課題や目標をヒアリングし、目標達成のための提案をすることで、他の応募者と大きな差をつけることができます。広告運用の副業では成果を求められることが多いので、目標達成までの道筋をしっかりとイメージしておくことが大切です。

広告運用の案件が豊富な副業マッチングサービスを選ぶ

広告運用の案件が豊富な副業マッチングサービスを選ぶことも重要です。

副業ブームということもあり、近年では数多くの副業マッチングサービスが登場しました。

しかし、マーケター向けの副業マッチングサービスは少なく、ましてや広告運用案件を取り扱っているとなると数が絞られます。そのため、広告運用の副業案件を確実に取り扱っているサービスを選ぶことが重要です。

広告運用の副業ならカイコク

カイコクは10,000名以上のマーケターが登録している副業マッチングサービスです。

たくさんの広告運用案件を取り扱っているので、自分にあった案件を探すことができるでしょう。

また、カイコクではマーケティングに詳しいコンサルタントが、募集要項を作成しているので、案件が探しやすくスムーズに副業をはじめることができるでしょう。

広告運用の副業なら「カイコク」

広告運用でビジネスの可能性を広げよう

広告運用は、デジタルマーケティングの発展とともにますます重要性を増しています。企業がオンライン上での認知度を高め、効率的に顧客を獲得するためには、適切な広告戦略と継続的な最適化が不可欠でしょう。

また、広告運用はリモートで働くことも可能であるため、本業と両立しやすく副業に向いている業種になります。

基本的な知識やスキルを身につけ、実績を積んでいけば収入アップも目指せます。

これからますます需要が高まっていく分野であるため、早めに参入して実績をつけると将来への投資にもなります。

今後もデジタル広告の市場は拡大し、新しい広告プラットフォームや技術の進化が続くと予想されます。そのため、最新のトレンドをキャッチアップしながら、データを基にした戦略的な広告運用を実践することが成功のカギとなるでしょう。