今ではいろいろなマーケティング方法を利用して集客を行うことが大事です。ユーザーはいろいろな媒体により情報を得ようとしているので、自分のサイトにたくさんのユーザーを訪問してもらえるように計画することが成果につながるからです。

今ではインフルエンサーマーケティングを行い、サイトへの訪問を呼びかけることもできますが、BtoB向けにもインフルエンサーマーケティングを行い、成果を高めることができます。

どのようにBtoBで活用することができるのか内容を紹介していきましょう。

>> インフルエンサーマーケティングが得意な副業(複業)人材をお探しなら「カイコク」

BtoBのインフルエンサーマーケティングについて

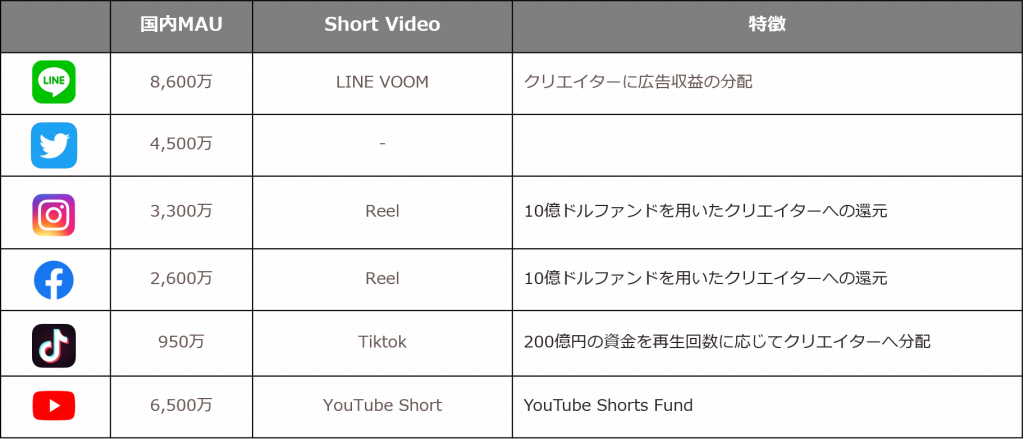

インフルエンサーマーケティングは主にtoCの一般消費者向け施策として行われていることが多いです。インスタやTwitter、Facebook、TikTokなどでインフルエンサーが何か情報を発信しただけで、多くの人が閲覧しているので購入意欲やブランドンの認知力があります。

消費者に向けたtoC向けのインフルエンサーマーケティングは既に多くのフォロワーから信頼を受けているので、成功しやすいと言えますが、一方でtoB向けのインフルエンサーマーケティングは難しい部分もあります。

インスタやTwitterなどのSNSは情報源として活用されている場も多くなっていますが、BtoBの場合は高い専門的な知識や信頼度など、高いレベルを維持していなければ情報源として信頼をしてもらうことができません。

インフルエンサーの方は強い影響力を持っている人であり、例えば芸能人や実業家などがSNSで発信すると多くのフォロワーに支持され、世の中のサービスや商品に影響を与えます。

ただ、toCの場合は知名度や実績があれば、それでマーケティングにつながりますが、toBの場合は、その企業が求めている専門知識やスキルなどの実績がなければ、どんなに情報を発信してもtoCのように購買意欲を持たせることはできません。

企業の場合は1つの機能を導入するだけでも莫大なお金が動くので、toCのように消費者1人の信頼だけではなく、会社の複数の人に信頼を得る必要もあります。

そのため、SNSだけを用いで情報を発信する一般的なインフルエンサーに依頼してマーケティングを行うのは難しいと言えるでしょう。

BtoCよりもBtoBによるインフルエンサーマーケティングは難易度が高区なっていますが、できないことはなく、むしろもっと活用することが大事です。BtoBのインフルエンサーマーケティングも露出するマーケット、依頼するインフルエンサーを工夫するなどしてアイデアを出せばマーケティング効果は大きくなります。

BtoBでも効果的にインフルエンサーマーケティングを行うことはできるので利用を検討してみましょう。

BtoBにおけるインフルエンサーマーケティングの成功事例

BtoBによるインフルエンサーマーケティングを行うことで、企業の方に自社のコミュニティを広く認知してもらえること、自社製品のヘビーユーザーによる説得力となること、開発や企画の改善のフィードバックをもらうことができるなど、いろいろなメリットを得ることができます。 実際に多くの企業もBtoB向けのインフルエンサーマーケティングを活用して成功している事例があります。どのような成功事例があるのか気になる人もいると思うので、紹介していきましょう。

IBMのインフルエンサーマーケティングの成功事例

IBMは世界的にコンピュータ関連製品、およびサービスを提供している会社でありAIのプラットフォームであるWatsonなどを開発しています。IBMは自社製品をもっと活用してもらいたいと思い、インフルエンサーを用いてBtoBマーケティングを行いました。

依頼したインフルエンサーは専門性と自社製品との親和性が高い人を選出し、実際に商品を使用した体験やサクセスストーリーをSNSに投稿してもらい、IBMの製品を訴求する効果を狙いました。

さらに、有名なファッションデザイナーとコラボしてAIを用いたファッションを創作してインフルエンサーとして発信することで企業はもちろん、多くの消費者にもIBMの製品をしてもらうきっかけを作りました。

結果的にIBMの製品は大きな話題を業界に呼ぶことになりIBMの認知度を大きく企業に拡散することができました。

Landis+Gyrのインフルエンサーマーケティングの成功事例

Landis+Gyrはエネルギーソリューションを提供している会社です。Landis +Gyrはインフルエンサーマーケティングを行うときに自社の従業員をインフルエンサーとして起用して情報を拡散しました。

自社製品を知る熱狂的なファン従業員の中から見つけ出して、インフルエンサーとしてSNSのアカウントを運営させるように教育も行いました。自社の中からインフルエンサーを作り出すことで製品の専門知識を得ることは成功していましたが、SNSを通して効果が実際に出るかの訴求力がポイントとなっていました。

そのため、従業員について自社に発信してもらう「パイロットプログラム」を作成して自社ブランドの精神や価値、顧客への思いなどを発信してもらうことにしました。従業員の発信を元にしてインフルエンサーマーケティングを行ったことで、1500以上のエンゲージメントと1800のシェアコンテンツシェア、10800ドルほどの結果を生み出すことに成功しました。賞も受賞することができ、この戦略は大きな成果を出すことができました。

SAPのインフルエンサーマーケティングの成功事例

SAPはヨーロッパ最大級のソフトウェアの会社です。自社の製品をより多くの人に知ってもらうことやフィードバックの機会を得たいと思いインフルエンサーマーケティングを行うことになりました。

SAPが利用したインフルエンサーマーケティングは講演会を実施するときにインフルエンサーにゲストとして登場してもらうことです。業界で実績のあるインフルエンサーであれば体験談や経験を話してもらうことで講演会の参加者に強い説得力を与えることができると考えました。

その講演会のときにはビデオライブも利用することで専門家インフルエンサーと世界のユーザーを対話させるといった工夫も行いました。

この工夫もあったことで、ライブに参加していた人はインフルエンサーと対話することができ、SAPの製品の魅力や実用的な方法について詳しく知ることが可能となりました。

さらに、SAP幹部との対話を通してフィードバックの機会も作り、企業だけでなくSAPの製品に興味のある一般の方とも情報を大きく共有することができました。

AWSのインフルエンサーマーケティングの成功事例

AWSはAmazonが提供するクラウドサービスであり、漫画を取り入れたサービスの紹介をしています。BtoBのビジネスには企業向けなので広く認知させるために漫画のイラストを利用して分かりやすく製品を紹介する方法を採用しています。

難解なテーマも漫画であれば理解しやすくなっていますが、漫画により訴求力や親しみを込めるため、SNSとの相性の良い人気の漫画インフルエンサーに依頼して漫画の作成をしてもらいました。

自社製品やサービスを認知度を上げるためにSNSでも話題のある人に漫画を描いてもらうことで、サービスや製品の認知度を拡散することができマーケティングとして一定の成果を果たすことができました。

BtoB向けのインフルエンサーマーケティングとは少しやり方が違いますが、工夫することでより効果を発揮させることができます。

まとめ

BtoB向けのインフルエンサーマーケティングについて紹介してきました。BtoB向けのインフルエンサーマーケティングはBtoCと比べると難しい部分もありますが、工夫することで成果を期待することができます。

BtoB向けにインフルエンサーマーケティングをして成果を出している企業もあるので、自社に合わせた方法を用いるなら認知度を上げて購買意欲を企業の方に持ってもらうことができます。ぜひ検討してみましょう。