人材不足、リソース不足は昨今の企業にとって大きな課題の一つです。

これらの問題を解消するには副業人材の起用は必要不可欠な要素となりつつあります。

現在ではあらゆる企業で副業が解禁されており、積極的な副業人材の活用が検討されています。

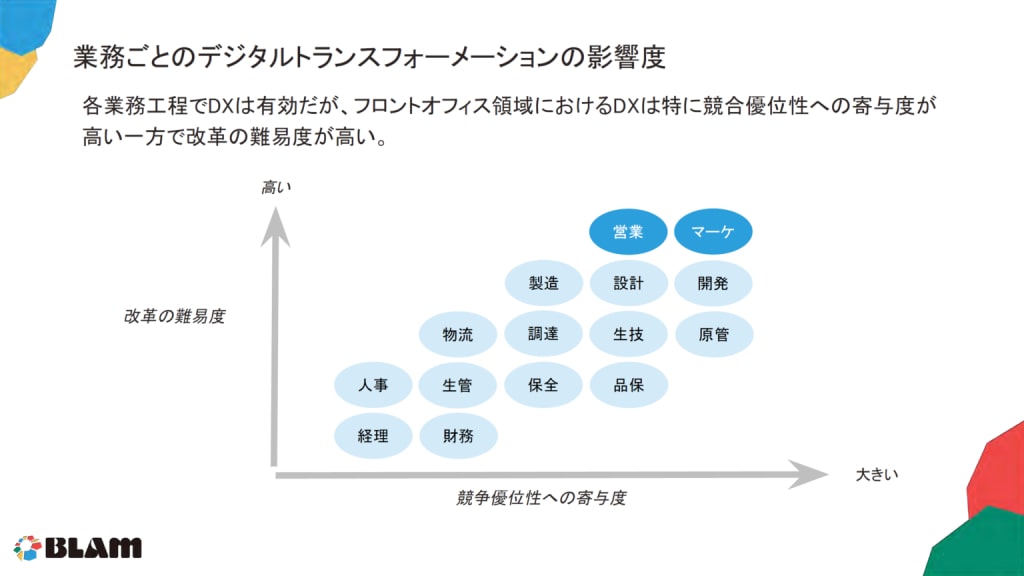

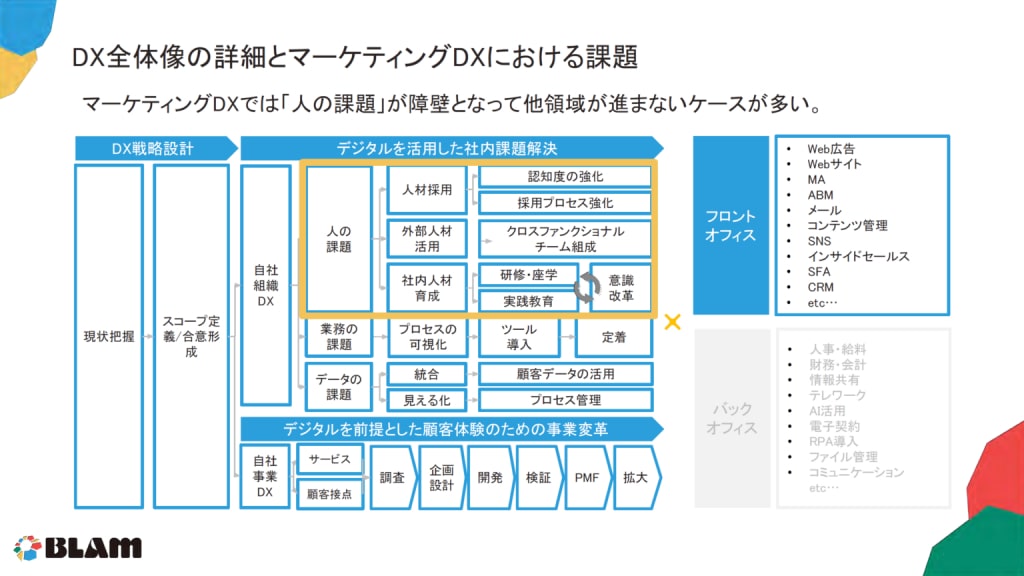

特にマーケターは企業のDX化を進める上で重要な役割を果たす職種ですが、需要に対して圧倒的に不足している状況です。

優秀な副業人材ほど、転職市場に出てくることは少なく採用の難易度を上げている要因にもなっています。

副業(複業)人材の起用が増えている背景

厚生労働省では2017年10月に「柔軟な働き方に関する検討会」を開催し、12月にはガイドラインを公開しました。

行政も企業の人材不足解消のために、副業人材の活用を推進している状況です。

このような背景もあり、今後は副業を含めた柔軟な働き方が広がっていくことが予想されています。

また、日本では大幅な賃金上昇が見込めないこともあり、副業に積極的に取り組む働き手も増えています。

副業への取り組みは、「企業・働き手」双方にとってメリットがあり、積極的に活用することで事業の柔軟性を高めることが可能です。

副業(複業)人材の業務内容

副業人材を起用したいが「どんな業務を依頼したら良いかわからない」といった不安はありませんか?

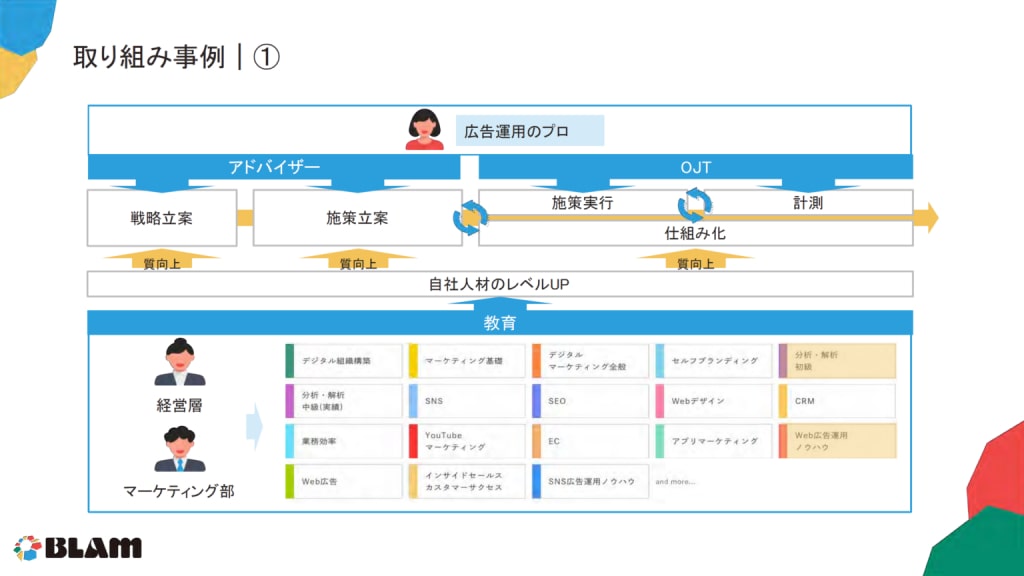

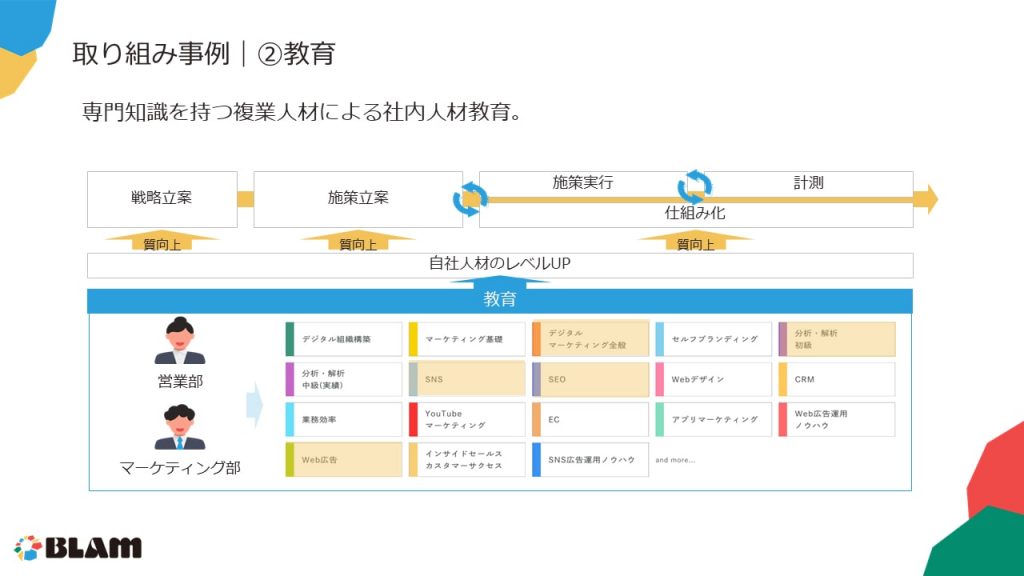

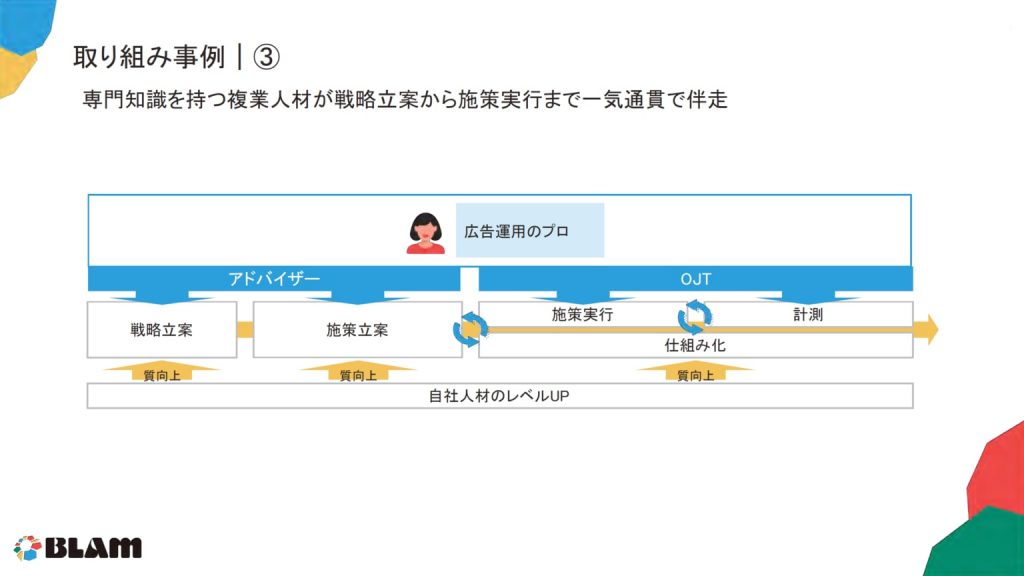

副業人材は、基本的に本業を持っておりスキルや経験を積んでいる人材ばかりです。

中にはその道のプロフェッショナルとして長年活躍している方、素晴らしい経歴を持っている方も多くいらっしゃいます。

本業で活躍している方ですので、業務内容とスキル・経験さえマッチしていれば「即戦力」として期待することができます。

正社員採用とは異なり、短期契約・スポット契約といった特殊な契約も可能です。

そのため短期集中型の業務、一部の業務のみを切り出して仕事を依頼するなど、幅広く業務を任せることが可能です。

企業が副業(複業)人材を活用するメリット

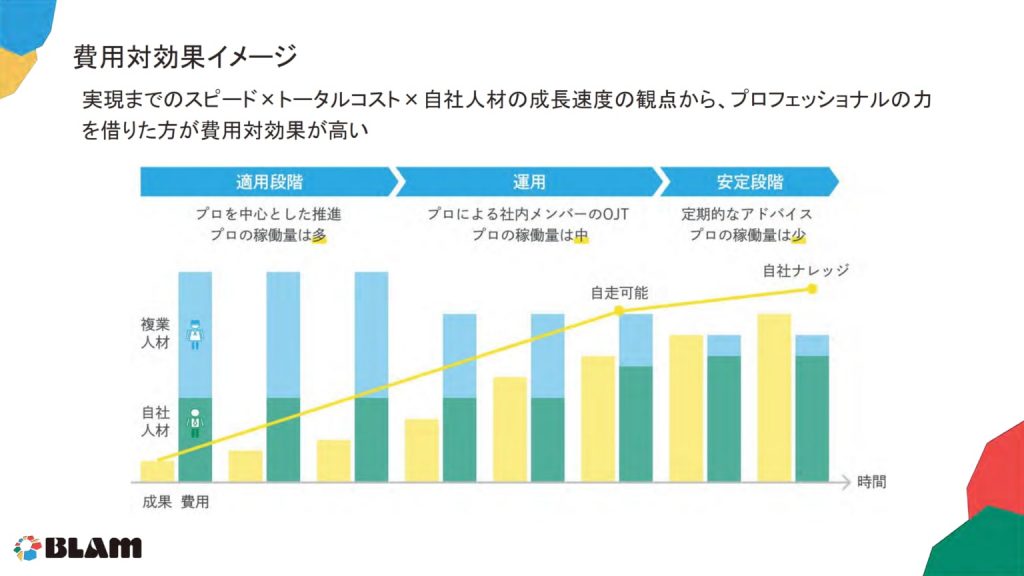

多くの企業では人材不足が課題となっており、人材採用の難易度は年々上がっています。

副業人材を活用する一番のメリットは人材不足、リソース不足の解消ですが、その他にもいろいろなメリットがあります。

ハイスキル人材と契約できる

ハイスキルで優秀な人ほど転職市場には現れず、採用が難しい傾向にあります。

また、現れたとしても大手企業や有名企業がすぐに獲得してしまうので、なかなか採用が決まらないことも多いのです。

一方、副業であれば転職とは状況は異なります。

転職であれば「仕事選びを失敗したくない」という気持ちの強い人が多く、大手企業や有名企業が有利となっています。

しかし、副業であれば挑戦しやすく「業務内容の面白さ」「働きやすさ」なども副業選びのポイントとなっています。

そのため、通常ではなかなか獲得できないクラスの優秀な人材が獲得できるということも起きています。

現役で働いている人材を起用できる

副業人材は本業を持っており、普段はプロフェッショナルとして仕事をこなしている人が中心です。

市場変化の激しい時代ですから、本業で業務をこなしている人であれば最新の情報を把握しており安心して仕事を任せられるでしょう。

また、本業で使用したスキルやノウハウを副業に活用してもらうこともできるので、事業を成功まで導く旗振り役としての活躍も期待できます。

中には人材紹介や、業務提携のきっかけを作ってくれるケースもあります。

本業と副業でシナジーを起こせそうな人材起用も検討すると良いでしょう。

挑戦的な取り組みがしやすい

副業では「企業・人材」ともに挑戦的な取り組みを実施しやすい状況といえます。

副業人材からしたら本業と異なる領域にチャレンジする機会と考え、新しい取り組みを積極的に提案してくれる場合もあります。

一方、企業では通常業務とは異なる「特殊な業務」「新規事業の立ち上げ」などを副業人材を使いテスト的に実施するといった活用方法もあります。

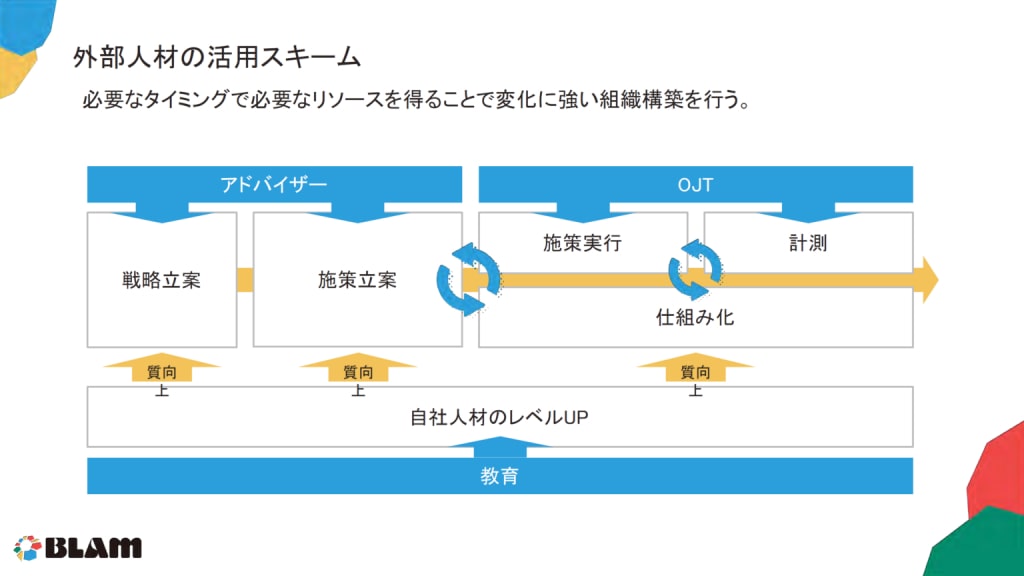

特にマーケティングやセールスのDX化はスキルやノウハウがないと実施しづらく、社内にはそういった人材が居ないというケースも多くあります。

そんな時は、DX化のノウハウを持っている副業人材を起用することで、DX化を進めることも可能です。

関連記事

複業(副業)人材を起用するメリットやデメリットは?徹底解説

副業(複業)に活躍してもらうために

副業人材に活躍してもらうためには、「社内の状況を把握したり」「課題を洗い出したり」と事前準備が重要です。

入社後すぐに活躍してもらうには、いかに「ギャップを無くすか」ということが鍵になってきますので、入念に準備して副業人材と二人三脚で事業を拡大していきましょう。

活躍してもらうためのポイントを紹介していきますので参考にしてください。

1.社内の課題を洗い出す

副業人材を採用する前に、まずは社内の課題を洗い出ししましょう。

「どの点が課題となっているか」「どういった問題を解決してもらいたいか」などを社内で検討することで採用後のミスマッチを減らすことができます。

解決したい課題が「自分の専門外の領域で詳しくわからない」と言ったこともあるでしょう。

そういった場合、自分自身で学習を進めることはもちろん、友人や知人などに詳しい人がいれば相談してみると良いでしょう。

また、副業マッチングサービスでは、悩み相談や課題解決に向けて一緒に考えてくれるサービスもあります。

2.課題を解決するためのスキルを検討する

課題の洗い出しができたら、必要なスキルや経験などを考えてみましょう。

例えば、営業活動のDX化を推進するのであれば、CRMの活用やWebマーケ戦略の立案が得意なマーケターを起用することで課題解決に導いてくれるかもしれません。

リード獲得を強化したいのであればWEB広告やSEOに強いマーケターが良いといったことも考えられるでしょう。

解決したい課題によって必要な人材やスキルは変わってきますので、どんな人材が必要か副業コンサルタントと相談しながら進めると良いでしょう。

3.適切な人材を起用する

必要なスキルや経験の要件定義ができても「なかなか採用できない。」「希望のスキル・経験を持っている人が居ない」といったことも多いでしょう。

副業マッチングサービスといっても色々あり、サービスごとに登録している人材のスキルや経験は異なります。

副業人材起用の前に「利用する副業サービス選び」をすることで、より最適な人材を起用することができるでしょう。

各サービスごとに「強み」としている紹介人材は異なりますが、多くの場合全面に打ち出しているのですぐに分かることがほとんどです。

もし、利用しているサービスの「強み」がわからない場合は、資料請求や問い合わせなど気軽にしてみると良いでしょう。

副業(複業)人材の採用方法

カイコク

カイコクは「マーケターやデザイナーなどのプロ人材」を副業人材を起用したい企業に紹介するための副業マッチングサービスです。

カイコクコンサルタントが8,500名以上の登録者のなかから最適な人材を紹介するため、紹介する人材の質が高く、ハイスキルな人材を採用できます。

マッチング(採用に至るまで)まで無料で利用できますのでお気軽にご相談ください。

ITプロパートナーズ

ITプロパートナーズは、「スゴ腕フリーランスが見つかる」をコンセプトにしており、幅広い業種で活躍できる人材を紹介しているサービスです。

優秀な経営者、IT起業家、フリーランスなどを集めた独自のデータベースを持っているので、普通の転職市場では出会えない優秀な人材を採用することが可能です。

マネジメント工数や教育コストを掛けることなく、即戦力を採用できるのですぐに人材採用をしたい企業におすすめです。

シューマツワーカー

シューマツワーカーはプロフェッショナルな副業・フリーランス人材と企業をつなぐマッチングサービスです。

現在、転職を考えていないハイスキル人材でも、チームの一員として働いてもらうことが可能です。

特にエンジニア、マーケター、デザイナーなどの採用難度が高いIT系人材を紹介してもらうことができるので、これらの人材をお探しなら利用を検討してみましょう。

まとめ

人材不足やリソース不足は企業にとって大きな課題となっています。

また、各領域のDX化推進の流れも相まって、IT人材の不足が鮮明になっています。

一方で、副業やフリーランスを含めた柔軟な働き方に注目が集まっています。

国が推進していることもあり、副業人材の活用に前向きな企業も増えました。

副業人材を活用することで、人材不足の解消やDX化推進に活路を見いだしつつある状況と言えるでしょう。

副業人材の活用には、副業マッチングサービスは欠かせません。

多くの副業マッチングサービスが存在しているので、各サービスの強みを理解し最適なサービスを選びましょう。